Nouvelles traductions et réceptions indirectes de la Grèce ancienne

Tome 2 : Traductions de traductions de textes grecs et translatio studii

Catherine Gaullier-Bougassas (ed)

- Pages: 323 p.

- Size:156 x 234 mm

- Illustrations:7 b/w, 23 col.

- Language(s):French

- Publication Year:2025

- € 115,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE

- ISBN: 978-2-503-60687-3

- Hardback

- Available

- € 115,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE

- ISBN: 978-2-503-60688-0

- E-book

- Available

Etudier la transmission de l’Antiquité grecque par une entrée nouvelle: celle de de la reception indirecte par des auteurs et des artistes sans contact avec les oeuvres grecques

Catherine Gaullier-Bougassas est professeure de langue et de littérature médiévales françaises à l’Université de Caen Normandie, membre du Centre Michel-de-Boüard / CRAHAM – CNRS-UMR 6273 et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Elle est l'auteure de nombreuses études sur la réception de l’Antiquité et de la figure d'Alexandre le Grand au Moyen Âge. Depuis 2021, elle est lauréate de l’ERC Advanced Grant AGRELITA sur la réception de la Grèce ancienne d’avant Alexandre dans la littérature française pré-moderne (1320-1560).

L’essor des traductions directes du grec au français commence dans les années 1550. Du début du XIVe siècle jusqu’au milieu du XVIe siècle, les auteurs-traducteurs en langue française qui représentent la Grèce ancienne n’ont, sauf exception, aucune connaissance directe des œuvres grecques. Les savoirs sur la Grèce qu’ils transmettent et réinventent sont médiatisés par des filtres divers. Leur réception est indirecte, elle prend appui sur des œuvres antérieures, textuelles et iconographiques, dont les représentations de la Grèce ancienne sont déjà le fruit d’une ou de plusieurs réceptions. Les œuvres latines qu’ils traduisent et adaptent sont pour une part des œuvres antiques et médiévales qui ne sont pas des traductions, et pour une part des traductions ou adaptations d’œuvres grecques, avec parfois plusieurs transferts linguistiques à partir du grec. Elles sont très diverses : des textes antiques jusqu’aux traductions humanistes latines d’œuvres grecques réalisées en Italie et aux Pays-Bas, en passant par des œuvres latines médiévales originales, des traductions latines du français et des traductions arabo-latines et arabo-hispano-latines.

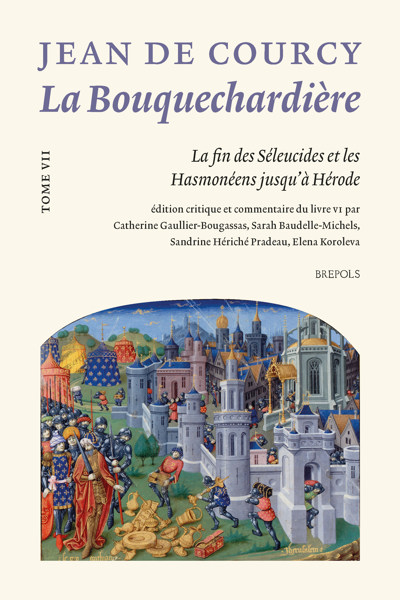

Les auteurs-traducteurs en langue française héritent ainsi de réceptions antérieures diverses, qu’ils s’approprient et transforment, poursuivant le processus d’invention de représentations de la Grèce ancienne. Comme les manuscrits et les imprimés de leurs nouvelles traductions sont souvent très illustrés, les artistes offrent dans le même temps des traductions visuelles qui elles aussi s’appuient sur des sources diverses et des réceptions antérieures et donnent à voir de nouvelles images de la Grèce ancienne. La question de la réception de l’Antiquité grecque sera donc explorée par une entrée différente de celle qui a été adoptée jusqu’à présent et qui a consisté en l’étude de la transmission et de la traduction directes des œuvres grecques. Le présent volume se focalise sur les traductions au second degré de textes grecs.

Catherine Gaullier-Bougassas, Les traductions indirectes de textes grecs en français et la translatio studii : des études au croisement des « translation studies », des « reception studies » et des « memory studies »

Section 1. Quatorzième siècle : Oresme et les traductions savantes sous le règne de Charles V

Konan Carle, La représentation des systèmes politiques grecs dans la traduction des œuvres d’Aristote par Nicole Oresme

Nicole Hochner, Nicole Oresme : une pensée en mouvement

Daisy Delogu, Le Livre d’Yconomique dit d’Aristote, et ses traductions médiévales

Michèle Goyens, La réception d’Aristote à Paris : le cas des Problemata pseudo-aristotéliciens traduits par Évrart de Conty (vers 1380)

Jane Gilbert, Ars Nova Music and Its Networks as "Translations" of Greekness in Fourteenth-Century France

Section 2. Quinzième siècle : L’irruption du modèle italien

Olivier Delsaux, Vulgariser la clergie grecque au seuil du XVe siècle : Laurent de Premierfait, traducteur d’Aristote, Cicéron et Boccace

Susanna Gambino Longo, Vulgariser pour le prince : la bibliothèque d’auteurs grecs d’Hercule Ier d’Este

Cecilia Sideri, The Translation of Xenophon’s Cyropaedia by Iacopo Bracciolini and its Manuscript Tradition

Hugo O. Bizzarri, La fable ésopique et ses destins : « Les loups et les moutons » dans l’Espagne du XVe siècle

Section 3. Une multiplication des traductions indirectes de textes grecs, 1500-1630

Alexia Dedieu, Les premières traductions latines d’Euripide entre archive et canon : mémoire culturelle et réception de la tragédie grecque à l’aube du XVIe siècle

Marianne Pade, The Athens of Claude de Seyssel

Paul-Victor Desarbres, La Cyropédie de François Demoulins de Rochefort : traduction indirecte, traduction humaniste

Laurence Boulègue, La traduction du Commentarium in Platonis Conuiuium de Marsile Ficin par Simon Sylvius (1546) : la première translatio indirecte du Banquet grec en langue française

Alice Lamy, La représentation de la nature et de ses énigmes dans la Grèce ancienne de Platon : des aspects fondateurs de l’histoire universelle selon Loys Le Roy, traducteur du Timée (1551)

Han Lamers, Transformations of Herodotus in Early Modern Europe. The Example of Rubens’ Boston Tomyris

Index des noms

Planches en couleur

Liste des contributeurs

Tables des illustrations