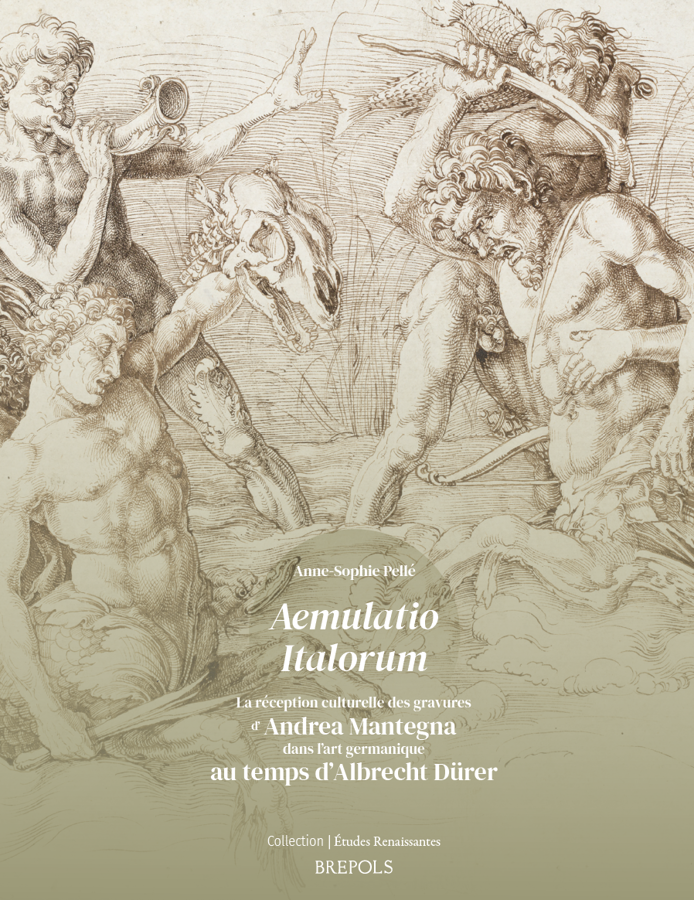

Aemulatio Italorum

La réception culturelle des gravures de Mantegna dans l’art germanique au temps d’Albrecht Dürer

Anne-Sophie Pellé

- Pages: 336 p.

- Size:210 x 270 mm

- Illustrations:0 b/w, 151 col.

- Language(s):French

- Publication Year:2023

- € 90,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE

- ISBN: 978-2-503-60498-5

- Paperback

- Available

Une réflexion sur l’art de la Renaissance germanique au regard de l’émulation culturelle suscitée par les gravures d’Andrea Mantegna

“(…) this tome represents a significant contribution to the study of how northern European humanists and artists, chiefly Albrecht Dürer, understood and constructed a “Wiedererwachsung” rooted in German soil.”. (Edward Wouk, in Historians of Netherlandish Art Reviews, August 2024)

Anne-Sophie Pellé est docteure en histoire de l’art, diplômée du Centre d’études supérieures de la Renaissance – Université de Tours et de la Ludwig-Maximilian-Universität de Munich. Spécialiste des arts graphiques et de l’art allemand à la Renaissance, elle a notamment contribué aux expositions françaises sur Albrecht Altdorfer (Musée du Louvre, 2020) et sur Albrecht Dürer (Chantilly, Musée Condé, 2022).

À la Renaissance, si le medium de la gravure permet désormais aux artistes de rivaliser entre eux à distance, dès la fin du xve siècle, la diffusion des modèles gravés par l’atelier du prestigieux peintre de cour des marquis de Mantoue, Andrea Mantegna, a suscité sur le territoire germanique une véritable émulation d’ordre culturelle, dans laquelle la question du rapport à l’identité occupe une place fondamentale. Dès lors, dans les images, deux paradigmes se dessinent : d’une part le Welsch, qui désigne ce qui est romain, de style à l’antique, et, plus généralement, italien ; d’autre part le Deutsch, qui renvoie à une tradition artistique et aux coutumes typiquement germaniques. Inscrite dans la problématique des transferts culturels, cette étude analyse, dans une approche résolument pluridisciplinaire, les différentes transformations iconographiques, formelles et stylistiques dont les motifs empruntés aux estampes de Mantegna ont fait l’objet ainsi que l’appareil rhétorique qui accompagne ces transformations pour mieux leur donner du sens (comparaison, parodie, dissimulation, etc.). De Dürer à Peter Vischer le Jeune à Nuremberg, de l’atelier de Daniel Hopfer à celui de Jörg Breu l’Ancien à Augsbourg, d’Hans Baldung Grien à Matthias Grünewald dans la région rhénane et en Alsace, d’Urs Graf à Hans Holbein le Jeune à Bâle, de l’atelier d’Altdorfer implanté à Ratisbonne à celui de Wolf Huber, situé à Passau : tous les centres artistiques et humanistes de la Renaissance germanique sont abordés.

Préface

Introduction

I. Les gravures de Mantegna : un modèle culturel

II. L’appropriation culturelle des modèles gravés de Mantegna

III. Les gravures de Mantegna, un motif de rivalité : les artistes germaniques en compétition

IV. De l’inspiration poétique à la fureur : une émulation qui perturbe les sens

Conclusion

Bibliographie

Crédits photographiques

Index