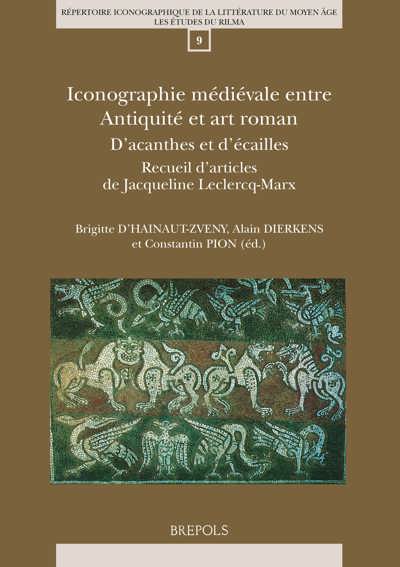

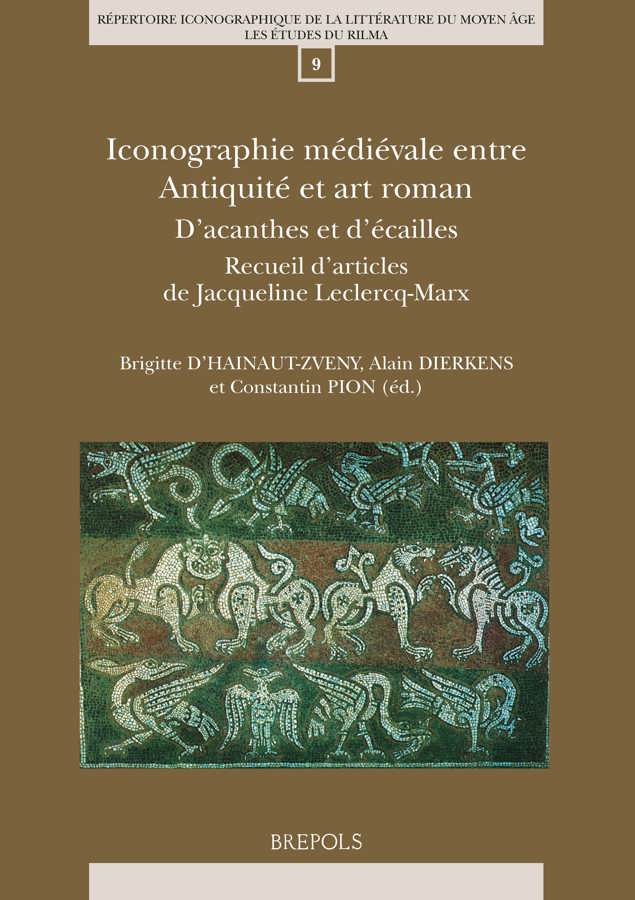

Iconographie médiévale entre Antiquité et art roman

D'acanthes et d'écailles. Recueil d’articles de Jacqueline Leclercq-Marx

Jacqueline Leclercq-Marx

(auth)

Brigitte D'Hainaut-Zveny, Alain Dierkens, Constantin Pion (eds)

- Pages: 470 p.

- Size:210 x 297 mm

- Illustrations:25 b/w, 135 col.

- Language(s):French

- Publication Year:2019

- € 130,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE

- ISBN: 978-2-503-57555-1

- Paperback

- Available

L'image médiévale entre Antiquité et Art roman.

“This monstrous volume (this is a compliment) includes 28 papers by Université libre de Bruxelles professor Jacqueline Leclercq-Marx (from now on JLM), published between 1975 and 2013 and covering one-third of her academic output (…) What first impresses the reader is the rigor of JLM’s methodology (…) A vast geographical territory is covered, stretching from the British Isles to Novgorod, whose cathedral has gates sculpted by Magdeburg bronzesmiths. JLM inspects not only Latin inscriptions but also Runic.” (Natalia Agapiou, in The Medieval Review, 19/06/2022)

« En résumé, ce livre est l’anthologie du travail d’une chercheuse prolifique et inspirante en histoire de l’art médiéval offerte au monde par des collègues et amis, eux-mêmes historiens de l’art ou historiens du Moyen Âge, souhaitant lui témoigner leur reconnaissance. Il s’agit d’un ouvrage d’une très grande qualité, tant au niveau de l’objet en lui-même, qu'au niveau de son contenu. Le Moyen Âge y apparaît dans toute sa complexité et sa beauté. » (Emeline Retournard, dans Histara, 14/12/2023)

Historienne de l’art, docteure en Philosophie et Lettres de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) , professeure d’histoire médiévale à l’ULB, membre de l’Académie royale d’archéologie de Belgique et de nombreuses autres sociétés savantes - belges et françaises - (voir CV plus détaillé sur le site de Koregos/Académie), J. Leclercq-Marx est une spécialiste internationalement connue de l’iconographie du haut Moyen Âge.

« On ne peut que se féliciter de la parution de ce somptueux recueil qui fait honneur tant à la personnalité qu’au travail érudit de J. Leclercq-Marx. Tout esprit curieux qui consultera l’ouvrage pour un article en particulier sera entraîné par rebonds successifs vers d’autres thèmes et d’autres horizons et sortira de sa lecture avec de nouvelles perspectives. » (Maud PÉREZ-SIMON, dans Cahiers de civilisation médiévale, 256, 2021, p. 403)

Recueil d’articles rédigés par Jacqueline Leclercq-Marx tout au long de sa carrière, ce volume consacré à l’Iconographie médiévale entre Antiquité et art roman est tout à la fois un état de la recherche et un stimulant manuel d’initiation à l’analyse iconographique.

S’attachant à cette longue période souvent négligée entre Antiquité tardive et Moyen Âge roman, l’auteure met en évidence les cohérences et les continuités entre ces deux mondes. Détaillant l’intégration, l’association, l’hybridation ou la paraphrase de formes anciennes comme l’émergence de solutions inédites, elle identifie un ensemble de choix iconographiques qui constituent les images du haut Moyen Âge et gagent de leur pouvoir de conviction. Le merveilleux médiéval, trop longtemps galvaudé, se voit ici réaccrédité, refondé. Les images de sirènes, centaures, minotaures, chevaliers marins et autres monstres, très systématiquement mises “en correspondance” avec un vaste catalogue de textes, recomposent les fondements d’un imaginaire dont, on sait, qu’il fait toujours autant agir que penser.

Loin des exposés théoriques parfois arbitraires, ce volume explicite au travers d’une série d’études de cas une méthodologie rigoureuse, prudente et ample qui prévient contre toutes formes de surinterprétation, exhorte à l’établissement de corrélations entre textes et images, souligne la richesse des apports d’une recontextualisation fine et murmure l’irrémédiable instabilité des choses. Ces études qui traitent d’architecture, de sculpture et de peinture, comme de miniature et d’orfévrerie, constituent une stimulante incitation à la recherche, un point de départ ou le programme d’autres études à venir.

Jacqueline Lerclercq ou l’histoire d’une passion — Brigitte D’Hainaut-Zveny, Alain Dierkens et Constantin Pion

Sirenes usque in exitium dulces, l’histoire d’une recherche — Jacqueline Leclercq-Marx

Bibliographie de Jacqueline Leclercq-Marx

Transferts, emprunts et réappropriations

Jacqueline Leclercq : un regard imaginatif vers les re-créations médiévales — Xavier Barral i Altet

I. Prototypes antiques et re-créations médiévales: le cas de quelques monstres anthropomorphes (sirènes, centaures et minotaures)

II. De la Terre-Mère à la Luxure. Àpropos de «La migration des symboles»

III. La représentation des dieux antiques dans le premier volume des Chroniques de Hainaut (Bruxelles, KBR, ms. 9242). L’image, le texte, le contexte et la postérité

IV. Les avatars d’un mythe antique au Moyen Âge.Thésée et le minotaure aux époques préromane et romane

V. Le centaure dans l’art préroman et roman. Sources d’inspiration et modes de transmission

VI. Les oeuvres romanes accompagnées d’une inscription. Le cas particulier des monstres

VII. Les visions constantiniennes et leur écho dans l’art occidental (c. 800-c. 1200). Les mots et les images

VIII. L’intégration des Sept Merveilles du Monde à la culture chrétienne. Entre survivance et réinterprétation

Cosmographie et Bestiaires

La sirène, le centaure et autres merveilles: les sources antiques de l’hybridité dans l’esthétique des bestiaires et des cosmographies médiévales — Rémy Cordonnier

IX. L’idée d’un monde marin parallèle du monde terrestre. Émergence et développements

X. Les Eaux supérieures (Gen. 1,6) dans la peinture du Moyen Âge. Synthèse critique

XIII. La sirène et l’(ono)centaure dans le Physiologus grec et latin et dans quelques Bestiaires. Le texte et l’image

XIV. Drôles d’oiseaux. Le caladre, le phénix, la sirène, le griffon et la serre dans le Physiologus, les Bestiaires et les grandes encyclopédies du XIIIe siècle. Mise en prespective

XV. L’illustration du Physiologus grec et latin, entre littéralité et réinterprétation de l’allégorie textuelle. Le cas des manuscrits Bruxellensis 10066-77 et Smyrneus B.8

Entre anthropologie et histoire matérielle

Quand les choses font sens : fondements matériels et formels d’une anthropologie culturelle des images médiévales — Christian Heck

XVI. La couleur de la peau dans le Moyen Âge central. Perception et représentations

XVII. Des dons pas comme les autres. Les ex-voto dans le Moyen Âge haut et central

XVIII. Le rapport au gain illicite dans la sculpture romane. Entre réalités socio-économiques, contacts de culture et réseaux métaphoriques

XIX. Du monstre androcéphale au monstre humanisé. À propos des sirènes et des centaures, et de leur famille, dans le haut Moyen Âge et à l’époque romane

XX. Vox Dei clamat in tempestate. À propos de l’iconographie des Vents et d’un groupe d’inscriptions campanaires (IXe-XIIe siècles)

XXI. Entre archéologie et histoire matérielle. Pour une étude du décor des cheminées médiévales

XXII. L’imitation des tissus «orientaux» dans l’art du Haut Moyen Âge et de l’époque romane. Témoignages et problématiques

XXIII. Le décor aux griffons du Logis des Clergeons (cathédrale du Puy) et l’imitation des tissus «orientaux» dans l’art monumental d’époque romane en France. Tour d’horizon

Autoportraits d’artistes et signatures, et sur la piste de Goderan de Lobbes

« Un texte où ce qui compte finalement est l’au-delà des mots... » — Cécile Treffort

XXIV. Les signatures d’orfèvres au Moyen Âge.Entre sociologie, théologie et histoire

XXV. Signatures iconiques et graphiques d’orfèvres dans le haut Moyen Âge. Une première approche

XXVI. Le chapiteau d’Heimo (Maastricht, Basiliek Onze-Lieve-Vrouw). Le point sur l’inscription et sur la scène de donation

XXVII. Des mots qui posent question. Les «signatures» d’artisans dans le Haut Moyen Âge (Ve-Xe siècles)

XXVIII. [La Bible de Lobbes]. Les initiales historiées. Quelques hypothèses et apports nouveaux. I. L’iconographie

Index