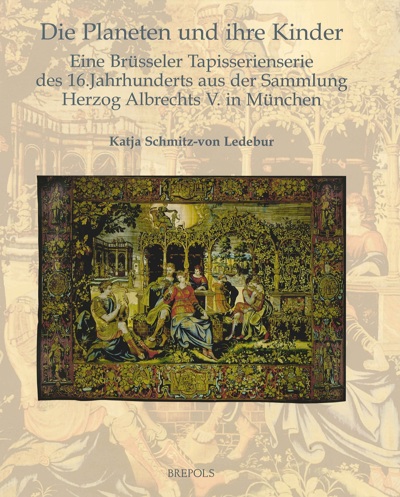

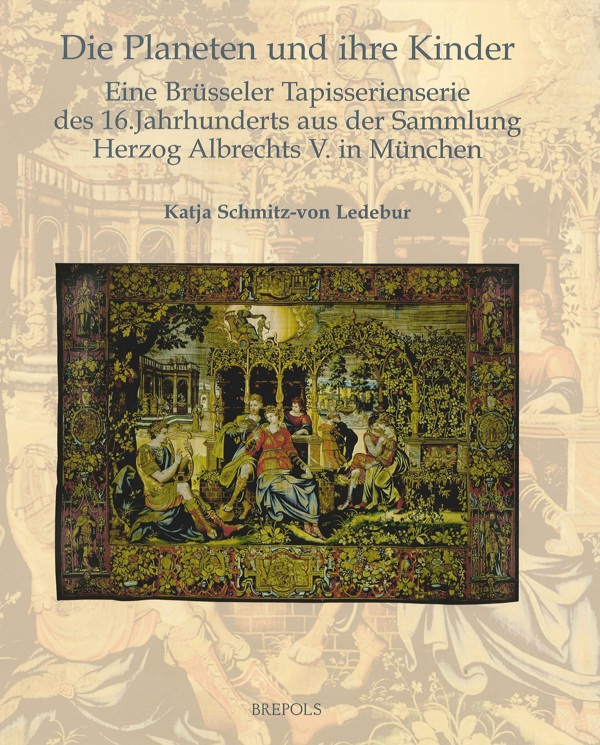

Die Planeten und ihre Kinder

Eine Brüsseler Tapisserienserie des 16.Jahrhunderts aus der Sammlung Herzog Albrechts V. in München

Katja Schmitz-von Ledebur

- Pages: 175 p.

- Size:245 x 297 mm

- Illustrations:76 b/w, 7 col.

- Language(s):German

- Publication Year:2009

- € 70,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE

- ISBN: 978-2-503-52354-5

- Hardback

- Available

"De telles monographies contribuent assurément au progrès de notre connaissance de la tapisserie flamande. Celle de Mme Schmitz-von Ledebur peut être considérée comme une modèle du genre." (L. Smolderen, dans: Revue Belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, n° 79, 2010, p. 104)

Zum Bestand des Bayerischen Nationalmuseums in München gehört eine Vielzahl qualitativ sehr hochwertiger Tapisserien. Darunter befinden sich die sogenannten Planetenbehänge, eine aus sieben Stücken bestehende, in Brüssel gewirkte Serie des 16. Jahrhunderts. Sie hatte in der Literatur - wie auch zahlreiche weitere bedeutende Tapisserien - kaum Beachtung gefunden.

Ein einleitendes Kapitel befasst sich mit der Geschichte der Behänge. Die Frage, wie die Tapisserienserie in das Bayerische Nationalmuseum gelangte wird ebenso erörtert wie mögliche Präsentationsmöglichkeiten der Serie im 16. Jahrhundert. In diesem Zusammenhang wird zudem der Vermutung nachgegangen, dass die Serie aus dem Besitz Herzog Albrechts V. stammt. In einem Exkurs skizziert die Autorin mittels erhaltener Archivalien aus dem 16. und 17. Jahrhundert einen Einblick in Umfang, Inhalt und Qualität der Tapisseriensammlung Albrechts.

In der Folge wird eine kontinuierliche Annäherung an die Tapisserienserie angestrebt. Das Bildthema der Tapisserien, eine im 16. Jahrhundert weit verbreitete Darstellungsweise der Planeten und der unter dem Einfluß der Planeten geborenen Menschen, erfordert zunächst eine spezielle Erörterung. So finden sich gesonderte Ausführungen zur Geschichte der Astrologie und dem Glauben an die Macht der Sterne und zur daraus resultierenden Entstehung des Bildtypus der „Planetenkinderbilder“.

Der Hauptteil der Arbeit befaßt sich mit der ikonographischen Deutung der Wandbehänge, ihrer Beschreibung, stilistischen Analyse und Datierung sowie ihrer Zuordnung an einen Künstlerkreis. Auch die Frage nach der Manufaktur wird in diesem Zusammenhang diskutiert.

Besondere Aufmerksamkeit muß den Bordüren der Behänge zukommen. Jene vorrangig mit floralen Motiven gefüllten Streifen rahmen die Bildfelder an allen vier Seiten. Der Entwicklungsgeschichte und Motivik der Tapisseriebordüren im allgemeinen werden einige einführende Bemerkungen gewidmet. Stil und Motive der Planetenbordüren im besonderen werden anschließend detailliert untersucht. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur genaueren Datierung der Serie.

Um die Tapisserienserie abschließend in einen größeren Kontext einordnen zu können, beschäftigt sich ein letztes Kapitel mit der Entwicklung des Planetenkinderthemas im fortschreitenden 16. Jahrhundert sowohl im Bereich der textilen Kunst als auch im Bereich der Graphik, die maßgeblich zur Popularisierung der Planeten und ihrer Kinder beigetragen hat.

Vorbemerkung

Einleitung

I Die Geschichte der Münchner Planetenbehänge und die Tapisseriensammlung Herzog Albrechts V.

II Die Planeten und ihre Kinder

III Die Planetentapisserien im Bayerischen Nationalmuseum

IV Zuweisung, Datierung und Manufaktur

V Die Bordüre

VI Planetenkindertapisserien im 16. Jahrhundert

Technische Daten

Anmerkungen

Archivalien und Inventare

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Register

Tafeln