Pictura et scriptura

Textes, images et herméneutique des mappae mundi (XIIIe-XVIe siècles)

M. Hoogvliet

- Pages: 391 p.

- Size:210 x 270 mm

- Illustrations:21 b/w, 12 col.

- Language(s):French

- Publication Year:2007

- € 40,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE

- ISBN: 978-2-503-52065-0

- Hardback

- Available

« L'ouvrage, parfaitement documenté, et illustré par de nombreuses planches en noir et blanc et en couleur, se présente comme un outil de travail utile et complet sur la question. » (Emmanuelle Vagnon, dans Bibliothèque de l'École des Chartes, 167, 2009, p. 579)

« On admirera sans réserve la vaste érudition et la grande honnêteté intellectuelle de Margriet Hoogvliet. [...] On appréciera également sa perception nuancée des enjeux de sa démarche. [...] On soulignera enfin l'originalité de l'objet du travail et la finesse avec laquelle les rapports entre l'image et le texte sont analysés. » (Monique Mund-Dopchie, dans Studium 3, 2010, p. 130)

This study aims to show, while making use of several new approaches, that medieval ideas survived in the cartography of the sixteenth century.

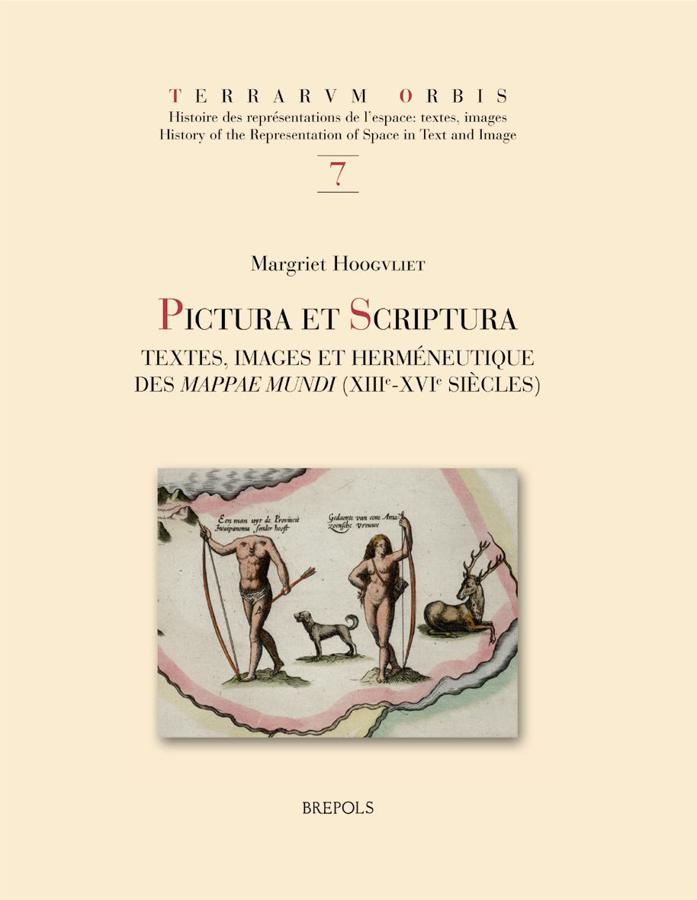

The analysis is not only based on the mediaeval genre of the mappae mundi, but also on descriptive geographical texts. Since many descriptiones orbis can be considered as world maps in written form, it is important to take into account their meaning within the textual context where they appear, and to estimate the correspondences and the divergences that can be noticed between the two types of representation. On the other hand, even if the discovery of the New World introduced without any doubt important changes, the influence of the description of the mediaeval orbis tripartitus remains perceptible during the sixteenth century. Finally, as far as the relation between the figures and texts on the maps themselves is concerned, where traditionally the sixteenth century is identified as the birth of scientific cartography, this study makes clear that medieval mirabilia (exotic animals and monstrous races) survive well beyond the traditional boundaries of the Middle Ages, and so do the representations of two world rulers, Alexander the Great and Prester John.

It follows from this richly documented study that pre-modern maps as the medieval mappae mundi were, in an undividable way, at the same time “scientific” instruments, as well as documents that are open to allegorical meditations.

L’étude procède non seulement à partir du genre médiéval des mappae mundi, mais encore des textes de géographie descriptive. En effet, comme nombre de descriptiones orbis peuvent être considérées comme des cartes du monde sous forme écrite, il importe d’apprécier leur signification dans le contexte textuel où elles apparaissent et de mesurer les correspondances et les divergences qui s’aperçoivent entre les deux types de représentation. D’autre part, même si la découverte du Nouveau Monde introduisit d’évidents changements, l’influence de la description de l’orbis tripartitus médiéval reste sensible au xvie siècle. Enfin, en ce qui concerne le rapport, au sein des cartes elles-mêmes, entre la figuration et le texte, là où l’on perçoit traditionnellement au xvie siècle la naissance de la cartographie scientifique, l’étude démontre la survivance des mirabilia (animaux exotiques et monstres humains) et de la figure de deux souverains fréquemment représentés sur les mappae mundi médiévales, Alexandre le Grand et le Prêtre Jean.

Il ressort de cette monographie fouillée, appuyée sur l’examen approfondi de nombreux documents que, les cartes pré-modernes comme les mappemondes médiévales étaient de façon indissoluble à la fois des documents « scientifiques » et des supports de nature religieuse invitant à la méditation allégorique.

L’auteur

Margriet Hoogvliet enseigne à l'université d'Amsterdam (Pays-Bas); ses publications portent sur les aspects culturels de la cartographie médiévale et prémoderne et sur textes, images et médias de la fin du moyen âge jusqu'au début du xviie siècle, thème sur lequel elle a dirigé une récente publication collective (Multi-Media Compositions from the Late Middle Ages to the Early Modern Period, 2004).